行业动态

连载丨区域性超高层地标建筑设计分析(2)

来源:admin 浏览量: 发布时间:2025-04-03 14:23:56

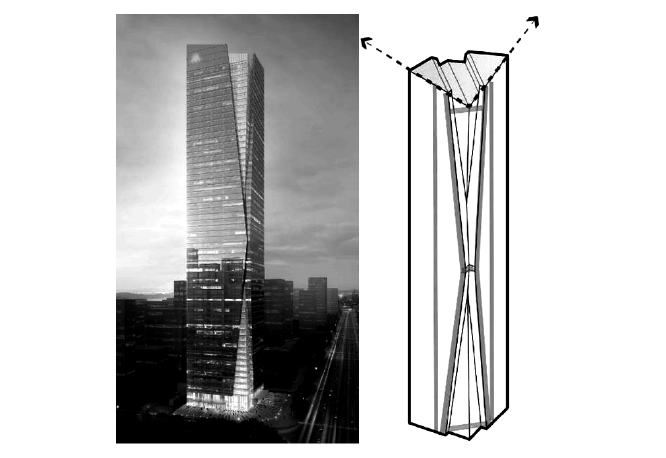

3.4 角部设计

考虑到超高层建筑风洞效应、经济性等原因,一般平面形状较为平顺,一般选择在高度上进行建筑形体的适当变化,本项目设计突破了这一常规思路,在东南与西北两个角部大胆引入了折纸艺术。此外还有一个主要原因,即250 m的超高层与400 m以上的超高层风洞实验等参数有明显区别,在方案设计阶段也通过风洞实验验证了方案角部形体的影响及可行性。

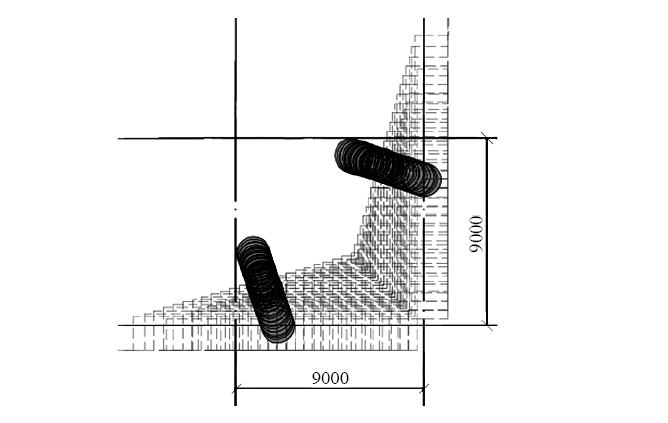

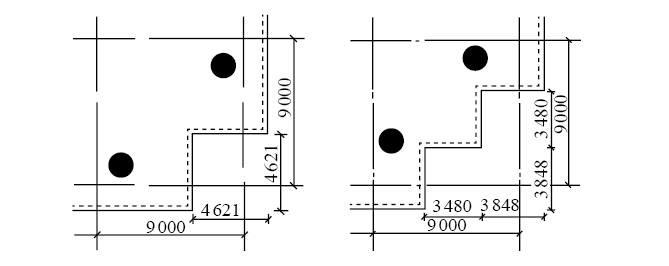

根据造型变化设置的斜柱与相邻垂直结构柱之间的距离会从不足9 m增加到18 m,需要重点考虑的是角部两根斜柱之间需要连接结构梁以承托角部楼板的问题,角部折纸造型使得得每层平面角部线条复杂(图3),将会完全破坏角部的折纸造型。为解决结构与造型之间的矛盾,如果让斜柱之间的结构梁成立,这两根角部边柱可能不会在一个平面内规则变化,而是在一个空间范围内不断变换位置,这极大地增加了结构设计难度,并且有可能降低结构安全性,这是超高层建筑设计中应尽量避免的方式。

图3 角部斜柱、斜梁示意

以东南角为例,结构专业通过剖切方案设计的三维模型,反复调整角部结构柱位置,分叉柱、空间柱、折线柱等多种方案均在遴选之列,最终在一个不与东侧或南侧平行的角度,找到了每根结构角柱可以在一个纵向平面内变化的可能性,完成了施工图设计(图4、图5)。这种设计方式虽然存在一些小问题,比如这两根角柱与建筑外幕墙之间的距离也一直在变化,会给幕墙深化设计带来一定难度,但是经过多方案比较,这是经济性与合理性最高的方案。

图4 角部结构柱轨迹示意

3.5 出地面建构筑物设计

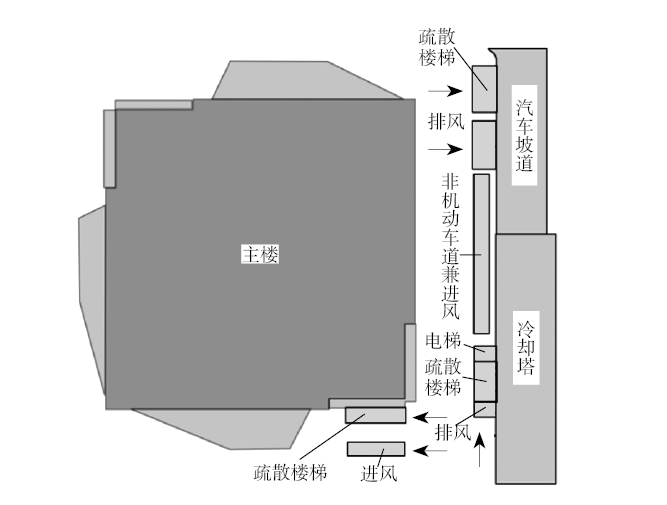

本工程是一栋未设置裙房的超高层办公建筑,建筑主入口分别位于南、西、北3个方向,西侧贴邻西安市中轴线未央路,南侧、西侧、北侧为建筑面向城市的主要展示面,为了实现超高层塔楼纯粹的建筑美学,给城市与使用人员带来接近完美的视觉体验,建筑设计中尽量压缩建筑首层与室外场地中突出地面的建(构)筑物数量与突出尺度,并且力争不在建筑底层的建筑幕墙上开设任何百叶。出地面建(构)物布置如图6所示。

图6 出地面建(构)筑物布置示意

图6中的疏散楼梯和进排风竖井距离主楼或场地出入口过近,为了避免给进出场地或建筑的人群带来视觉压迫感,应优先采用无顶盖设计手法。最上方右向箭头标示的疏散楼梯为人防主要出入口,因其所处位置均已经位于5 m倒塌范围之外,根据GB 50238—2005《人民防空地下室设计规范》相关规定,不需要设置口部建筑时,可以不设置防倒塌棚架;下方左向箭头标示的疏散楼梯虽然位于倒塌范围之内,但其作为次要出入口,无须设置口部建筑及防倒塌棚架,最终疏散楼梯和进排风竖井位置采用无顶盖设计,极大地保证了建筑形象的完整性与视觉的通透性。

采用无顶盖设计时需要着重考虑防水问题,据此,在两部楼梯间最下方分别设置了集水坑,并且在合适的楼梯平台设置了截水沟和排水立管,以保证截水沟之下的梯段比较干燥,所有雨水通过底层的集水坑及水泵排出室外。同理,露天进风井顶部进入的雨水也通过底部集水坑排出。露天进风井与露天楼梯的主要区别在于需要在进风井顶部设置略突出地面朝上开口的耐压通透格栅,以保证人员通行安全。

出地面的楼梯、电梯、风井、冷却塔预留区域与自行车坡道成群组布置,避免了零散布局对整体环境的破坏,地面以上部分用隔声百叶进行整体遮罩,与建筑主体呼应。

非机动车坡道区域为半室外空间,部分机房利用此坡道进行取风,以尽量减少出地面风井的数量,因其位于南北两处排风口之间,为保证进风口与排风口之间的水平或垂直间距满足《建规》要求,出地面部分采用北半段全封闭、南半段敞开的方式,与北侧的排风口按照水平间距不小于10 m控制,与南侧的排风口(排风口底标高9.200 m)按照垂直距离不小于6 m控制。

东南排风井与冷却塔预留区域相接,冷却塔自身高度较高,消音百叶顶面高度为10 m,为抬高排风井的排风口标高创造了条件,进而保证了此排风口和其他进风井开口的垂直距离不小于6 m。

3.6 疏散设计

超高层建筑的疏散设计主要可以分为标准层疏散设计、首层疏散设计、避难层疏散设计和特殊楼层(本建筑为地下一层)疏散设计,其中标准层每层建筑面积2 250~2 300 m2,每层一个防火分区,采用核心筒+回字形走廊的布局,属于一般且典型的超高层建筑布局方式。

3.6.1 首层疏散设计

建筑首层功能是净高为8 m的办公大堂,平面布局采用“核心筒+四周办公大堂”的设计方式,核心筒通过一个十字形候梯厅分隔为4个区域,候梯厅贯通了东西南北4个方向的大堂空间,分别服务办公一区、办公二区、办公三区和空中大堂候梯人员(由空中大堂转换到办公四区和办公五区),为平时乘坐电梯人员的集散提供了良好的条件,并且可以最大限度地避免候梯人员与穿行人员的交叉。

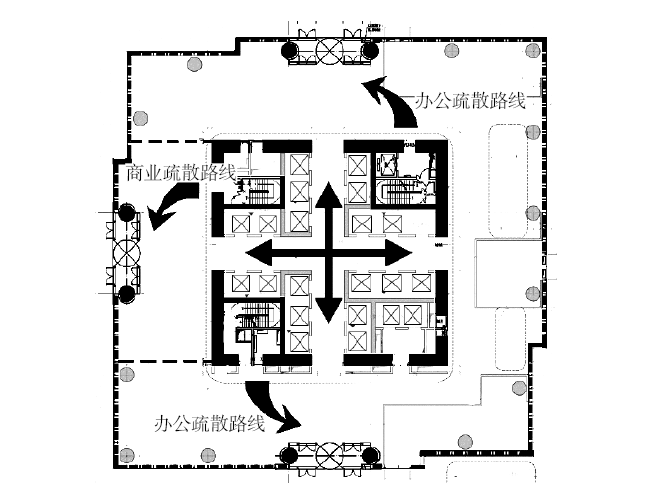

首层在消防设计中的疏散人群主要为地上办公人员与地下商业人员,因办公人员和商业人员需要分开疏散,如何在满足消防疏散的同时尽可能地保证大堂空间的完整性,是本建筑首层疏散设计的难点,首层疏散平面如图7所示。

图7 首层疏散平面示意

3.6.2 避难层疏散设计

避难层是建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层,每个避难层避难人数应按该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数计算,避难区之外只能兼作设备层。避难层的疏散设计中有3个关键点:一是避难区的位置与大小,二是疏散楼梯在避难层如何断开,三是机房(或机房区)与避难区防火分隔措施。

每个避难区建筑使用面积不能小于506 m2,本工程的避难区使用面积519 m2,满足计算要求。

疏散楼梯需要在避难层断开,以便需要避难的人员不错过避难层,下行过程中强制其从避难层通过前室或通过避难区绕行至下行梯段。虽然疏散楼梯上行与下行在本层断开,但是并未强制疏散人员必须途经避难区才能继续下行,而是在一个扩大的合用前室空间内绕行至下行梯段。

避难区的安全性是首要特性。避难层除设置了避难区之外,还可以兼作设备用房,而设备用房是具有一定火灾危险性的,因此采取足够安全的措施确保避难区的安全是非常必要的,虽然《建规》没有要求划分不同的防火分区,但是在《建规》第5.5.23条有设备管道区应采用耐火极限不低于3.00 h、防火隔墙与避难区分隔与管道井和设备间的门与避难层区出入口的距离不应小于5 m的规定,18J811–1《建筑设计防火规范》图示相关图示表达了具体要求,该要求直观清晰地划分了避难区与设备区的界线,降低了火灾蔓延的风险,为避难区的安全提供了强有力的保证。

3.6.3 地下一层疏散设计

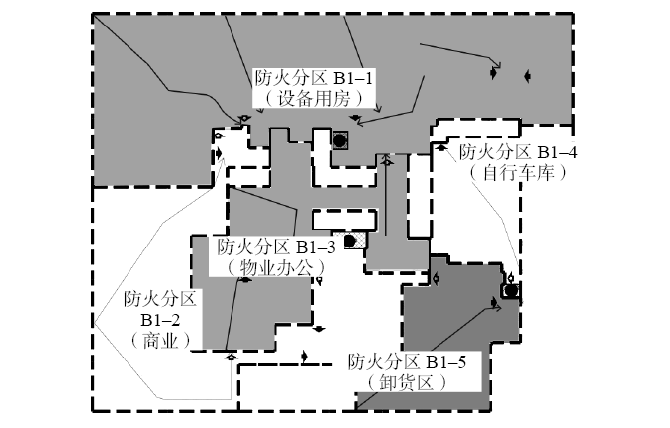

地下一层建筑面积仅6 153 m2,但是本层建筑功能比较复杂,分别包含了商业、办公、自行车库、设备用房与卸货区,根据《建规》规定同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,故将地下一层5种不同的建筑功能划分为5个防火分区,如图8所示。

图8 地下一层防火分区示意

地下一层消防疏散设计的难点主要有以下两方面。一是5个防火分区如何利用较少的疏散楼梯疏散至首层或室外,尽量减少疏散楼梯的数量以避免大量的疏散楼梯出地面对首层和场地产生不利影响。二是5个防火分区分别设置一个消防电梯有较大难度。

图8中物业办公、自行车库和卸货区3个防火分区面积均小于1 000 m2,根据《建规》,这3个防火分区分别设有1个直通室外的安全出口(自行车库利用半室外自行车坡道疏散),另外一个安全疏散口借用到相邻防火分区,借用疏散宽度不高于本防火分区所需宽度的30 %,同时与借用防火分区之间全部采用防火墙及甲级防火门分隔,满足《建规》相关要求。设备用房和商业防火面积超过1 000 m2均设置2个直通室外的安全出口,需要借用相邻防火分区疏散宽度,借用疏散宽度不高于商业防火分区所需宽度的30 %。根据以上分析,5个防火分区共设置7个直通室外的安全出口,满足本层疏散需求。

防火分区B1–1采用VIP电梯兼消防电梯作为消防电梯,防火分区B1–2与防火分区B1–3共用两部货梯兼消防电梯作为消防电梯,防火分区B1–4与防火分区B1–5共用一部室外消防电梯。

其中防火分区B1–3通过一樘甲级防火门进入属于防火分区B1–2的消防电梯前室,防火分区B1–5通过一樘甲级防火门进入属于防火分区B1–4的消防电梯前室。

4 结束语

本研究从消防车道、消防车登高操作场地、核心筒设计、避难层设计、疏散设计等方面剖析了西安荣民金融中心,希望本工程设计中比较特殊的思考方式与设计手法,能对建筑设计师在超高层建筑的设计中提供帮助。

(本文已完结)

摘自《建筑技术》2024年1月,张春普, 隗立航, 王 犀, 徐慧杰